当記事について

列車本数が比較的少ないローカル線に導入されている閉塞方式である「特殊自動閉塞式(電子符号照査式)」について、資料を探して調べたメモをここに記載します。随時更新します。

当記事の資料調査をもとにしてさらに調べ、詳細を記載したものを同人誌として刊行します。 こちらの同人誌は、刊行からしばらく後(数か月程度後)にPDF形式での無料公開を実施する予定です。 頒布情報、および無料公開後のPDFファイルへのリンクはこのセクションに追記します。

- 2026/01/18 : 同人誌即売会「こみっく★トレジャー47」(インテックス大阪)にて頒布(4号館E03b「青竹荘」)

- 2026/01/19頃 : BOOTHにて頒布

特殊自動閉塞式とは

特殊自動閉塞式は、単線区間における自動閉塞を実施するにあたり、単線自動閉塞式のシステムが備える安全性を保ちつつ、 停車場間の設備を少なくすることでコストを抑えて広く導入するために開発された閉塞方式です。法令上は「特殊自動閉そく式」と記述されています。

その後、さらに小規模なローカル線へも自動閉塞化を拡大するにあたり、安全性を維持したままより一層のスリム化とコスト抑制を目指した新閉塞システムが開発されました。 当時広まりつつあったマイコンや汎用のパソコンをシステム構成要素のひとつに加えつつ、閉塞の制御に無線通信技術を取り入れたシステムは「電子閉そく」と通称され、 規程上は特殊自動閉塞式の一類型となりました。この時、従来の特殊自動閉塞式に「軌道回路検知式」の補足呼称が追加されました。

→ もともとの特殊自動閉塞式についての詳細は別ページ「特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)」をご覧ください。

特殊自動閉塞式(電子符号照査式)の概念

閉塞の管理を各駅に設置した駅装置と、各列車に搭載する車載器からなるネットワークにより行い、 閉塞設定の手続を運転士の操作により実施(光通信式の場合は閉塞解錠のための到着登録操作も実施)することで、 コストを抑えつつ閉塞施行の省力化と集中監視を可能としたものです。

開発の歴史について、「信号保安」1986年8月号の記事『新しい特殊自動閉そく装置(その1)』にある記述を要約しますと次の通りとなります。

1980年度(昭和55年度)から基礎研究が始まり、1983年度(昭和58年度)に技術課題「電子式運転保安装置の開発」(E6073)として指定。 それから研究開発が進められ、1985年度(昭和60年度)に実用化され試験開始。その結果を受け、 1986年(昭和61年)11月1日ダイヤ改正から全国での運用開始。

国鉄における閉塞方式略称は「特殊自動B」もしくは「電子閉そく」とされました。 同時に、従来の特殊自動閉塞式の略称は「特殊自動A」とされました。

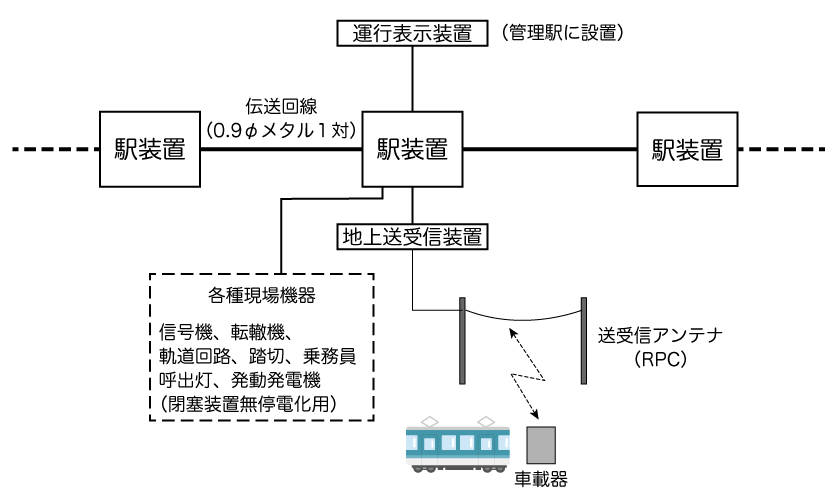

システム構成の要素

特殊自動閉塞式(電子符号照査式)の施行に用いるシステムは「特殊自動閉そく装置(電子符号照査式)」と総称されます。この装置は次の構成要素から成ります。

駅装置

駅装置はその名の通り各駅(場内・出発信号機を備える各停車場)に設置され、次の4つの機能を担います。1システムについて最大15個接続できます。

- 停車場の内外における「列車検知機能」

- 停車場間に1個列車だけが運転されることを保証するための「閉塞機能」

- 停車場における信号・転轍機を制御し鎖錠する「連動機能」

- 列車運行において必要な進路設定(信号・転轍機制御)を自動で実施する「自動進路設定機能」

自動進路設定機能は、電子閉塞システムではない自動閉塞区間においてはPRC(自動進路制御装置)や運行管理システムが担う範疇に属する、簡易な運行管理機能も含みます。 車載器から送信された識別符号に基づいて出発進路設定を行ったり、前停車場の駅装置から列車進出のデータを受信した時は駅装置にある接近タイマーの設定時間だけ待って場内進路設定を行います。 また、デッドロック(複数列車の位置関係に問題が生じ、どの列車も進路構成ができなくなる状態)が発生しないよう在線情報から自動的に判断し、必要に応じて進路設定を抑止する機能も持ちます。

駅装置のハードウェアは伝送部・保安部・入出力部から成っています。

- 伝送部

- 他の駅装置や運行表示装置、あるいは駅に設置している付帯設備(乗務員呼出表示灯、沿線の各種異常検出用の装置、発動発電機〔発々〕(エンジンを回して発電する。非常用ディーゼル発電機))との間を結ぶユニットです。 送受信回路とワンチップマイコンを利用して構成され、従来はハードウェアで実現していた1ビット単位の送受信機能もマイコンが担うようにして回路を簡素化しています。

- 保安部

- 駅の連動制御(転轍機・信号制御)や閉塞制御を担う、列車の運転保安に関わる最重要部分です。不測の事態、最悪の場合列車が停車場間で正面衝突してしまうような事態を決して起こさないよう、 フェイルセーフマイコンにより構成されます。フェイルセーフマイコンは、2組のマイコンがフェイルセーフプログラムを交互に実行し、処理中のデータや主要なメモリ内容を比較して、不一致が発生した場合はデータ、 もしくはハードウェアに異常ありとしてただちに動作を停止して故障の警報を出力するようになっています。連動制御盤(入換制御盤)や線路閉鎖操作盤といった、運転に直接かかわる入出力はこの保安部に直接接続されます。

- 入出力部

- 車載器と駅装置とのやり取りをするための送受信装置(UHFアンテナ)を接続して通信の入出力をしたり、駅装置が直接制御しない(制御できない)連動装置を備える駅がある場合に、 連動装置によって設定されている進路条件や、継電連動装置に入力されている在線条件を受け取る役を担っています。

地上送受信装置(無線通信式) / 地上受信部(光通信式)

地上送受信装置・地上受信部は駅装置に接続され、車載器との間の通信を行います。

無線通信式の地上送受信装置は、車載器との間で閉塞の設定・解錠に必要なデータを伝送します。装置は地上無線機とアンテナから成り、 地上-車上間の通信には極超短波〔UHF〕の300MHz帯の電波を利用しています(336.125MHz・空中線電力1W【更新設備の一部は500mW】)。 アンテナは、電波が隣接する停車場まで届いて干渉し(オーバーリーチ)、 通信に不具合が発生しないよう駅構内に限って電波が届くように「撚り対型漏洩ケーブル(RPC: Radiated Pair Cable)」を採用しています。

光通信式では、地上受信部は駅装置の入出力部に接続される回路ブロックとなっており、地上受信部に赤外線の受光器が接続されます。 車載器(発光器)から発信される、車載器の識別符号を含む信号を受光器で受信し、駅装置に入力します。 光通信式では車上→地上の一方向の通信のみで地上→車上の通信はありませんので、単に『受信部』と表されています。

車載器

車載器は電子閉塞システムを特徴づける重要な要素です。電子閉塞システムを導入している区間で列車を運行する際に必ず運転台に備え付けます。

車載器には「出発(出発要求)」「取消(取消要求)」の2つ、光通信式の場合はさらに「到着(到着確認)」ボタンがあり、 その操作により地上送受信装置・地上受信部に向けて車載器の識別符号と要求する操作を送信します。 さらに車載器は「電源」「送信」「応答(もしくは反応)」のランプを備えていて、動作状況を知ることができます。 光通信式の場合は「応答」ランプの機能を地上設備の受光器付近に設けたランプが担うことがあります。 無線通信式の車載器は、停車場への到着検知時に駅装置のポーリングに対して自動的に応答し、閉塞解錠の手続を自動的に実施する機能があります。

無線通信式の車載器は一般には可搬式の無線機で、識別符号(車載器IDの数字)が固定値で記憶されており、列車に乗務する運転士が指定された識別符号の車載器を携行します。 なお、JR東日本の電子閉塞システム導入路線で運行されている車両は固定式の車載器を搭載しています。 識別符号は運転士が携行するICカードに記録されていて、車載器にICカードを差し込むと識別符号(数字)が表示部に出ます。

光通信式の車載器は赤外線リモコンとなっています。こちらも一般には可搬式で、 列車運行時に運転士が携行します(上毛電気鉄道については各運転台に車載器リモコンを固定設置しています)。

伝送回線

伝送回線は駅装置間を接続し、両駅間の閉塞情報を送受信したり、運行表示装置と各駅装置の間でやり取りする各種情報の送受信に利用されます。

伝送回線に用いられるケーブルは1対の電線(導体径0.9mm〔0.9φ〕のメタルケーブル)で、 電子閉塞システム導入前に導入されていたタブレット閉塞式(通票閉塞式)施行のための閉塞回線が流用されました。 現代においても、仕様としては1対の電線を敷設することには変わりありません。

この1対の電線に駅装置を最大15個数珠つなぎにして、装置間をバケツリレーするように閉塞情報のやり取りや、 運行表示装置から駅装置に向けての制御情報の送信、 各駅の駅装置の制御結果や駅装置経由で入力される沿線設備の動作状況等を示す表示情報の運行表示装置への送信を行っています。

運行表示装置(拡張機能)

運行表示装置(略称「運表」)は運行管理拠点駅(管理駅)の駅装置に接続して設置する装置で、管理する線区の運行状況を一覧できます。 具体的には次の13種の機能を担います。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 運行表示機能 | 車載器の識別符号、列車番号、信号現示・運転方向、列車検知状態、駅装置の状態、沿線設置の雨量計や風速計の観測値の表示機能、設備故障情報などの集中監視情報を表示 |

| 保全状態表示機能 | 駅装置の状態および集中監視情報の詳細な内容の一覧表示 |

| 警報機能 | 駅装置の異常、雨量計・風速計等の警報ブザー機能 |

| 乗務員呼出機能 | 各停車場の出発信号機付近に設置している乗務員呼出表示灯を制御して、列車の乗務員に対して各停車場等に備え付けている鉄道電話(指令用電話・沿線電話)で連絡を取るよう要請する機能 |

| 信号機抑止機能 | 各停車場における場内・出発信号機を個別、あるいはグループを指定する形で進路制御を抑止する機能 |

| 線路閉鎖機能 | 停車場構内、および停車場間における線路閉鎖の指定を行い、線路閉鎖区間に関係する信号機が停止現示から切り替わらないようにする機能 |

| 一斉停止機能 | 各停車場の構内に備えられている場内信号機・出発信号機・入換信号機を一斉に停止現示にする機能 |

| 現場機器制御機能 | 各停車場に備える信号装置向け非常用ディーゼル発電機や、冬季に凍結する可能性が高い転轍機に予め設置される電気融雪器の制御を行う機能 |

| 記録機能 | 列車の着発記録、運行表示装置の操作記録、設備の故障記録をディスクに保存する機能 |

| 列車種別管理機能 | 車載器の識別符号に対応した各停車場の列車制御データを作成し、駅装置に送信して記憶させる機能 |

| 列車番号管理機能 | 列車番号を車載器の識別符号に対応させて列車を管理する機能、また、列車番号ごとに列車制御データを変更する機能 |

| 伝送制御機能 | 各停車場の駅装置に対して規定のフォーマットで制御情報(制御コード)を送信したり、駅装置から制御結果や故障警報などの情報を表す表示情報(表示コード)を受信する機能と、伝送異常を検出する機能 |

| オフライン機能 | 駅装置制御のための列車種別管理・列車番号管理用の基本データ作成機能、制御用データ変更機能、各種記憶データの印字機能、ユーティリティー機能(システムフロッピーディスクのコピー、フロッピーディスクの初期化) |

装置本体は一般のパソコンです。装置構築当初は、当時の汎用パソコンにOSとしてMS-DOS(MicrosoftがWindows以前に販売していたOS)を組み合わせ、 その上で動くプログラムはC言語を利用して開発されました。パソコンの機種は特に記述はされていませんが、 各種記事に掲載されている写真から判断すると、NECのPC-9801シリーズ(PC-9801VM2)が採用されたようです。

電子符号照査式では軌道回路検知式と異なり、閉塞設定・解錠手続に各列車の運転士が携行する車載器が関与するため、 運行表示装置から直接制御可能なのは進路制御・信号制御の抑止(抑止てこ)、線路閉鎖指定(各停車場においても線路閉鎖てこを操作)、 各停車場への停止信号一斉現示など、列車を停止させたり、特定区間に列車の進入を禁止するものに限られています。

運行表示装置は外部に接続している駅装置の各ユニットと「伝送入出力部」を介して通信を行います。その際の仕様のうち、ソフトウェアにかかわるものは下表の通りです。

| 項目 | 性能 | 筆者付記 |

|---|---|---|

| 符号伝送方式 | RS-232C準拠 | データのやり取りの際は、現代でも機器制御に使われるシリアル通信の方式に従います。 |

| 処理方式 | プログラム制御 | ソフトウェアによって各種処理を記述し、リレー等のハードウェアによる内部処理ロジック構築はしません。 |

| 形式 | 16ビット並列以上 | CPUアーキテクチャを定めたものです。現代では16ビットCPUの動作エミュレートが可能ですが、それに対応するOSが必要です。 |

| クロック周波数 | 5MHz以上 | Intel 8086の下限動作周波数です。 |

| 表示文字 | JIS C6220(情報交換用符号) 特殊文字(図形) JIS C6226(情報交換用漢字符号系)の第1水準・第2水準 |

現在の日本産業規格におけるJIS X 0201、およびJIS X 0208です。いわゆるJISコードで表現される英数字、ひらがな、カタカナ、漢字を利用します。 |

| メモリ容量 | RAM 128KB以上 | この当時のパソコンのRAM搭載量は256KBほどで、384KB積んでいたら「大容量」と言われていました。 |

| コード形式 | JIS準拠 | 内部の文字エンコーディングとしてJISコードを用います。 |

| キー | JIS準拠・ファンクションキー10種以上 | ファンクションキーつきの一般的なJIS日本語キーボードを用います。 |

| 外部記憶部 | 640KB以上 | いわゆるストレージ容量です。当時の5インチフロッピーディスクのうち、2DD(両面倍密度倍トラック)フォーマットで実現できる最大容量でした。 |

| 表示部:サイズ | 14インチ | 小型の縦横比4:3のディスプレイです。 |

| 表示部:画素 | 640×400ドット | 現代では考えられませんが、当時の解像度はこれが一般的でした。 |

| 表示部:表示色 | 8色 | 現代のターミナルコンソールは基本16色・拡張256色制御をしますので、基本色のバリエーションでも満たせるスペックです。 |

| 印字部:印字文字 | JIS C6220(情報交換用符号) 特殊文字(図形) JIS C6226(情報交換用漢字符号系)の第1水準・第2水準 |

画面に表示する文字と同じものを印刷できるようにせよ、との要請です。 |

| 電源:電源電圧 | AC100V±10% | 一般の電灯線(家庭に来る電気)と同じように供給されるならばよい、という意味です。 |

| 電源:出力容量 | 300VA以上 | 一般的な電源ユニットです。 |

| 電源:停電保障時間 | 10分間 | 現代であればUPSを接続すれば達せられます。 |

| 周囲温度 | 0~40℃ | 現代のコンピュータの動作保証範囲に通じます。 |

| 相対湿度 | 30~90% | 現代のコンピュータの動作保証範囲に通じます。 |

運行表示装置は特殊自動閉塞装置(電子符号照査式)の構成要素としては「拡張機能」に区分されており、 以下の条件のいずれかに当てはまる線区の場合に設置すべきもの(どれにも当てはまらない場合は設置しなくともよい)とされました。

- 運転整理を行う必要がある線区

- 無人駅を線路閉鎖区間の境界とする場合

- 通過列車の運転線区である場合

しかし、運行表示装置を設置していない状態では、従来は各停車場の運転取扱の係員が実施していた列車の通過確認が行えず、列車運転状況の把握が非常に困難になります。 運転状況を各列車に照会しようにも、列車無線未設置の線区ですと列車を呼び出す手段がありません。 何よりも、運転状況の記録や沿線設備の集中監視など運転業務の効率化ができるための機能として実装されているのに、そのための装置を置かないのでは合理化が十分に達成できません。

結局のところ、すべての導入線区が「1. 運転整理を行う必要がある線区」に該当することになり、 初期設置17線区19システムすべてに当初から運行表示装置が設置されました。 その後に導入された線区もすべて導入時から運行表示装置が設置されています。

特殊自動閉塞装置(電子符号照査式)と関連する信号設備の定義

特殊自動閉塞装置(電子符号照査式)を設置するにあたり、関連する信号設備についても設置すべき装置の種別や仕様が定義されています。

信号装置

特殊自動閉塞装置(電子符号照査式)を設置する場合には、次の仕様により信号機を設置運用します。

信号機の種類

- 主信号機(その信号機によって安全を保証する一定の区間(防護区間)を持つ信号機)は、場内信号機および出発信号機を設置する。閉塞信号機は設けない。

- 従属信号機(主信号機の確認距離を補うため、主信号機の信号現示を予告する信号機)として、必要に応じて遠方信号機や中継信号機を設置する。

信号機の現示方式

- 出発信号機は、進行および停止信号の2現示とする。

- 場内信号機は、進行、注意および停止現示の3現示とし、必要により警戒信号現示を含む4現示とする。

- 遠方信号機は、進行、減速および注意信号の3現示とする。

- 中継信号機は、進行中継、制限中継および停止中継信号の3現示とする。

- 信号現示の制御は、非保留現示とする。

- 列車が半自動の信号機を制御する軌道回路に進入することにより停止現示となった時、 列車が当該軌道回路を抜けても改めて信号てこを扱わない限り停止信号を現示し続けるようにする制御を「保留現示」、 当該軌道回路を抜け、さらに先の軌道回路を通過するにつれて自動的に現示が変化する(上位現示への切り換えを実施する)制御を 「非保留現示」と呼びます。

- 【※参考1】 信号てこの操作と軌道回路等の両方の条件により現示が決定する信号機を半自動の信号機と称します。 自動閉塞式、特殊自動閉塞式の施行区間に設置されている場内信号機、出発信号機は半自動の信号機です。

- 【※参考2】 信号てこの操作によってのみ現示が決定する(軌道回路等、人の操作以外の制御条件がない)信号機は手動の信号機、 軌道回路等の条件によってのみ現示が決定する信号機(閉塞信号機)は自動の信号機と称します。

遠方信号機、場内信号機、出発信号機の現示系統(各信号機間の現示の関連付け)は次の通りとなります。

| パターン | 遠方信号機 | 場内信号機 | 出発信号機 |

|---|---|---|---|

| 通過時 | 進行(G) | 進行(G) | 進行(G) |

| 停車時(通常の場合) | 減速(YG) | 注意(Y) | 停止(R) |

| 停車時(過走余裕が取れない場合) | 減速(YG) | 警戒(YY) | 停止(R) |

| 機外停止 | 注意(Y) | 停止(R) | - |

単線区間の列車交換駅において自列車と対向列車がともに駅に接近している時、万が一列車がオーバーランした際にその対向列車と衝突するおそれがある場合は、対向列車との同時進入は許可されません。 ただし、場内信号機に警戒信号を現示できるようにしている場合は、警戒信号を現示の上、その指定速度(25km/h以下)にて同時進入を許可することができます。

連動装置

特殊自動閉塞装置(電子符号照査式)を設置する場合、小規模な進路の停車場では駅装置が備える連動機能を利用できます。 連動機能は、法令上は駅の設備に応じて次の3種類の連動装置として位置付けられます。

- 第1種電子連動装置

- 停車場に動力転轍機(現代においては電気転轍機のみ)を設置している場合。

- 第2種電子連動装置

- 停車場に発条転轍機(スプリングポイント)のみを設置している場合。

- 第3種電子連動装置(※1993年3月に対象として追加)

- 停車場に転轍機を持たない場合。

- 第3種連動装置とは、信号機の操作を1箇所に集中させ、かつ分岐器の操作を分岐器そばの「鎖錠できない」転轍機で操作して、 回路制御器により分岐器の開通方向を照査しつつ信号機と分岐器の間で連鎖を行うようにしている連動装置の類型です。 当初はこの仕様の連動装置は国鉄→JRには存在していませんでした。 JR九州の日南線南郷駅(1面1線)で列車折り返しを新規に実現するための信号装置設置方式が検討された際に、 南郷駅に設置する信号制御用の装置をこの第3種電子連動装置として運輸省(当時)が認可しました(後述)。

なお、従来より連動装置(継電連動装置・電子連動装置)が設置されている駅、 および特殊自動閉塞装置が想定する進路規模(3線8進路)よりも大きな駅で連動装置が別途設置される駅についてはそれを利用し、 特殊自動閉塞装置の連動機能は利用せず、制御状態をインターフェースを介してやり取りします。

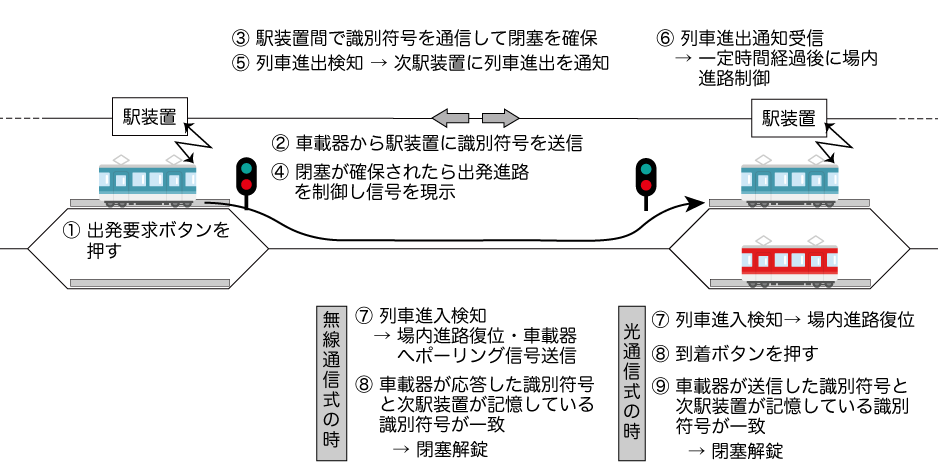

閉塞設定・閉塞解錠の処理手順

列車運転の際の電子閉塞システムの動作は次の図のようになっています。

列車運転にあたっては、あらかじめ各列車に対応付けた識別符号(車載器ID)を記憶している車載器を運転台に設置します。 一般には車載器は可搬式の無線機(無線通信式)もしくは赤外線リモコン(光通信式)ですが、JR東日本の車両は車載器を運転台に固定設置し、 運転士が携行するICカードをセットして、記憶させた識別符号を設定します。また、上毛電気鉄道は赤外線リモコン型の車載器を運転台に固定しています。 車載器は運行管理の必要に応じ、運行管理上の拠点駅で取り替えることがあるほか、他の閉塞方式との境界駅で積み下ろしを実施します。

出発時処理

A駅~B駅~C駅とある路線で、A駅からB駅へ向けて運転する場面で説明します。太字(赤文字)が運転士が実施する操作です。それ以外の手順は装置内部の処理です。

出発前~出発直後

- 運転士が停車場出発前に、車載器にある「出発要求」押しボタンを押下する(※光通信式の場合は、車載器リモコンを受光器に向けて「出発要求」押しボタンを押下する)。

- ボタン押下により、車載器に記憶されている識別符号を含むデータが、車載器から無線通信(もしくは赤外線の信号)で駅装置の保安部に入力される。

- 入力されたデータの「出発」ビットが設定されている場合に、A駅を『発駅』として処理を開始する。

- 発駅における「出設定」条件を照査(チェック)する。すべてが条件を満たしていれば「OK」とし、次の処理に移る。

- 列車が確かにA駅に在線しているか。他駅の列車から混信した電波ではないか。

- A駅~B駅間に他の列車が閉塞を設定していないか。

- 運行表示装置から線路閉鎖や信号機抑止の指令を受信していないか。

- B駅の駅装置から対向列車の誤出発検知のデータを受信していないか。

- B駅の駅装置に対して「閉塞設定要請」のデータを識別符号とともに送信する。

- 「閉塞設定要請」のデータを受信したB駅の駅装置は、『着駅』としての処理を開始する。

- 着駅における「受設定」条件を照査(チェック)する。すべてが条件を満たしていれば「OK」とし、次の処理に移る。

- A駅~B駅間に他の列車が閉塞を設定していないか。

- 閉塞設定を許可することによって、デッドロック状態(どの列車も進路構成をして次駅に向けて運転できなくなる状態)に陥ることがないか。

- B駅の駅装置の状態を「受鎖錠」に設定し、列車の到着を待ち受けるモードに移行する。

- B駅の駅装置からA駅の駅装置に「閉塞設定許可」のデータを識別符号とともに返送する。

- A駅で「閉塞設定許可」のデータを受信したら、駅装置の状態を「出設定」に設定し、列車を発車させるための処理モードに移行する。

- A駅の駅装置は進路制御を実施する(列車の出発ができるよう転轍機を転換し、条件が整ったら出発信号機に進行現示を出す)。連動装置が別途設置されている場合は、連動装置に出発進路設定の信号をリレー接点で出力する。

- 出発進路の構成が完了し、進路が鎖錠されたら(自列車出発を妨げるような進路が構成されないようロックされたら)、閉塞状態を「出鎖錠」に遷移させ、閉塞を鎖錠する。これにより列車がB駅に到着するか、車載器の「取消」ボタンを押すこと以外のいかなる閉塞操作も受け付けないようにする。

- 運転士は信号現示と時刻を確認し、発車時刻になったら列車を発車させる。

出発後

- 列車発車後、先頭が出発信号機を越えた(内方第1軌道回路に進入した)時に出発信号機を復位する(停止現示に戻す)。

- 列車が出発信号機内方第2軌道回路に進入したら列車が出発したとみなして(出発検知)、B駅に「進出」のデータを送信し、閉塞取消ができないようにする。

- B駅の駅装置は、A駅の駅装置から「進出」のデータを受信して一定時分経過した時点で、駅装置に予め記憶された識別符号に対応する停車・通過情報を参照し、通過設定の場合は、B駅の次のC駅の駅装置との間で閉塞設定手続を実施する。

- B駅の駅装置は、B駅の場内信号機を反位に制御する(駅への到着を許可する信号を現示する)。

到着時処理

到着時に実施する処理は、無線通信式の場合は自動で行われ、光通信式の場合は運転士の手により「到着登録」の操作を実施することで行われます。

- 列車がB駅の場内信号機の内方第1軌道回路に進入するとともに、場内進路を復位制御する(場内信号機を定位に戻す。また、列車が転轍機部分を抜けた後に転轍機の鎖錠を解く)。

- 列車が場内信号機の内方第2軌道回路に進入した時に。列車が場内に進入してきたとみなし(場内進入検知)、到着時処理を開始する。

- (※無線通信式のみ)B駅の駅装置が車載器に対してポーリングを実施する。ポーリングのデータには閉塞設定の際に受信した車載器の識別符号(車載器ID)を設定する。

- (※無線通信式のみ)車載器がポーリングに自動応答する。応答には車載器の識別符号をデータとして設定する。

- (※光通信式のみ)運転士が駅にある受光器に向けて車載器リモコンを向け、「到着」ボタンを押下する。

- B駅の駅装置が閉塞解錠条件をチェックする。

- 識別符号(車載器ID)が閉塞設定時にやり取りした符号と一致しているか。

- 列車の最後尾が場内信号機の内方第1軌道回路を抜けたら列車が到着したとみなし(到着検知)、閉塞解錠条件を満たしている場合はA駅の駅装置に閉塞解除要請のデータを識別符号とともに送信する。

-

A駅の駅装置は、B駅の駅装置から閉塞解除要請のデータを受信したら、閉塞解錠条件をチェックする。

- 識別符号(車載器ID)が閉塞設定時にやり取りした符号と一致しているか。

- 閉塞解錠条件を満たした場合は、A駅の駅装置は状態を「解錠」に設定し、閉塞解除許可のデータを返送する。

- 閉塞解除許可のデータを受信したB駅の駅装置は状態を「解錠」に設定し、閉塞解錠が完了する。

停車場を通過する場合の到着・出発処理

特殊自動閉塞式(電子符号照査式)の施行区間内であれば、各駅装置が予め記憶している、識別符号に対応する列車制御データ(停車・通過情報や着発線情報)に基づき、先の区間の閉塞設定手続も行います。

- A駅 → B駅間の閉塞設定を実施する。

- 列車がA駅を発車する。

- A駅発車の情報を受信してから一定時間経過後、当該列車がB駅を「通過」するよう登録されている場合は、B駅の駅装置はB駅 → C駅間の閉塞設定手続を自動で行う。

- 列車がB駅に進入する。

- A駅 → B駅間の閉塞解除手続が自動的に実施される。

- 列車がB駅から進出(B駅を通過)する。

一方で、他の閉塞方式が施行されている区間との出入りの場合は、特殊自動閉塞式(電子符号照査式)施行区間へ入ってくる場合に、 閉塞方式の境界駅で一旦停車をしての出発要求操作が必須となります。 出て行く場合は、無線通信式については閉塞解除手続を自動で実施するため境界駅を通過することができます。 (後段「電子符号照査式のシステムが抱える問題点」も参照ください。)

導入線区

1986年(昭和61年)11月1日、国鉄最後のダイヤ改正となったこの日から、下記17線区19システムでの運用が始まりました。 下記の通り、宗谷本線と姫新線が2分割収容となっているためシステム数が線区数より2個多くなっています。

- 根室本線(東釧路~根室)

- 釧網本線(東釧路~網走)

- 宗谷本線(永山~名寄・名寄~南稚内に2分割)

- 函館本線(長万部~小樽)

- 日高本線(苫小牧操車場~様似)

- 大船渡線(一ノ関~盛)

- 五能線(東能代~川部)

- 小海線(小淵沢~小諸)

- 小浜線(敦賀~東舞鶴)

- 姫新線(姫路~東津山・津山~新見に2分割)

- 牟岐線(徳島~海部)

- 土讃本線〔※1988年(昭和63年)6月1日に土讃線に改称〕(高知~窪川)

- 香椎線(西戸崎~宇美)

- 大村線(早岐~諫早)

- 三角線(宇土~三角)

- 肥薩線・吉都線(肥薩線八代~吉松と吉都線都城~吉松~肥薩線隼人に2分割)

国鉄→JR

北海道総局→JR北海道

| 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 函館本線 | 長万部~小樽 | 倶知安 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 根室本線 | 東釧路~根室 | 厚岸 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 釧網本線 | 全線(東釧路~網走) | 摩周 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 宗谷本線(A) | 永山~名寄 | 名寄 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 宗谷本線(B) | 名寄~南稚内 | 名寄 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 日高本線 | 全線(苫小牧(貨)~鵡川) | 苫小牧 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

- 総務省の無線局等情報検索システムの検索結果(2025年12月4日時点)を利用し、日高本線以外の路線の管理駅がシステム導入当初から移転していないことを確認しました。

-

釧網本線に関する情報

- システム設置当時は、摩周駅は弟子屈駅と名乗っていました。1990年11月20日に摩周駅に改称されています。

-

宗谷本線に関する情報

- 運行表示装置1台で管理できる駅装置数の制限(最大15個)により、永山~名寄間と名寄~南稚内間の2区間に分けて運行表示装置が設けられています。

- 宗谷本線名寄~稚内間で、2024/08/24と2024/09/23の2回にわたり列車の運休・バス代行を伴う大規模な『運行管理システムの切替工事』が実施されました。

- 宗谷本線の運転設備スリム化(列車交換設備廃止による冬季の転轍機除雪箇所削減)のため、2024年9月24日に佐久駅と抜海駅の両駅の交換設備を廃止するのに伴う切替工事でした[鉄電協202508]。

- 交換設備廃止とともに両駅に設置されていた電子閉塞システムの駅装置も廃止するのに伴い、駅装置間の伝送回線中継装置の設置場所変更、各駅の駅装置の情報更新(駅数情報書き換え)、運行表示装置のソフトウェア改修、軌道回路更新、佐久・抜海両駅至近の踏切制御の自動化など多くの工事が実施されました。

- 工事実施後も引き続き電子閉塞システムは運用されており、(B)の区間の運行表示装置も引き続き名寄駅に設置されています。

- なお、抜海駅については2025年3月15日に駅そのものが廃止されました。

-

日高本線に関する情報

- 1986年11月1日運用開始当時の全線(苫小牧(操)~様似間)に対して当方式が施行されました。管理駅(運行表示装置設置駅)は静内でした。

- 管理駅は、2015年1月8日の高波災害により鵡川~様似間が不通となって以降も、少なくとも2016年9月時点では静内のままでした。

- 総務省の無線局等情報検索システムの検索結果(2025年12月4日時点)によれば、日高本線の各駅装置が備える無線設備の「通信所」が北海道苫小牧市となっていました。 このため、運行管理拠点が通信所所在地にある苫小牧駅(もしくは日高線運輸営業所)に移転したと推測されます。

本社直轄(旧関東支社・新潟支社管内、長野鉄道管理局)→JR東日本

| 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 山田線 | 宮古~釜石 | 宮古 | 無線通信式 | 1987年3月22日 | 路線移管・システム変更済 |

| 大船渡線 | 全線(一ノ関~気仙沼) | 一ノ関 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | システム変更済 |

| 五能線 | 全線(東能代~川部) | 秋田総合指令(※) | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 小海線 | 全線(小淵沢~小諸) | 中込 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | システム変更済 |

-

山田線に関する情報

- 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により不通となり、2019年3月23日の復旧時に三陸鉄道に移管され、リアス線の一部となりました。復旧にあたり特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)に切り換えられました。

-

大船渡線に関する情報

- 1986年11月1日運用開始当時の全線(一ノ関~盛間)に対して当方式が施行されました。

- 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により全線不通となった後、一ノ関~気仙沼間は鉄道として運転が再開されました。気仙沼~盛間は2013年3月2日にBRTにより仮復旧され、2020年4月1日に正式廃止(BRTによる本復旧)となりました。

- 2025年12月1日~3日の3日間「設備メンテナンスに伴う列車の運休」との案内があり、鉄道線区間の全線において全列車を運休し、バス代行輸送が実施されました。 本件は電子閉塞システムの運用終了に伴う特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)への閉塞方式変更と同時に、CTC・PRC化(列車集中制御装置および自動進路制御装置による盛岡輸送指令での一括運行管理実施)、 設備スリム化(複数駅の交換設備撤去)、連動装置の更新を一挙に行うものでした[JR東労組盛岡20251130]。

-

工事スケジュール

- 2025年11月30日:最終列車まで運行終了後、すべての車両を一ノ関駅(盛岡車両センター一ノ関派出所)まで回送。

- 2025年11月30日全車両回送終了後~2025年12月3日午前:一ノ関~気仙沼間の全線において線路閉鎖。下記工事を実施。

- 電子閉塞システム(特殊自動閉塞装置(電子符号照査式))の使用停止。

- 特殊自動閉塞装置(軌道回路検知式)の各設備運用開始(OT・CTの軌道回路運用開始、連動制御盤を補助制御盤に置き換え)。

- CTC化(CTC回線、CTC駅装置の運用開始)。

- 陸中門崎・摺沢・折壁の3駅についての交換設備撤去。

- 陸中松川駅の3番ホーム(上1番線・使用停止中)設備の撤去。

- 気仙沼駅の入換信号機新設・入換用2両停止位置目標新設・車両停止標識新設・西入換線の撤去。

- 千厩駅の1番線(上り本線)に対する下り列車折り返し用設備追加(1・2番線とも上下双方向への着発が可能に)。

- 2025年12月3日午前工事終了後:盛岡総合指令所(盛岡輸送指令大船渡線卓)からのCTC制御試験。安全確認列車走行。

- 2025年12月4日:列車運転再開。当日に限り全ての進路制御をCTCにより手動で実施。

- 2025年12月4日最終列車後:PRCのコントロールラン実施(PRCの出力の通りにCTC経由で進路制御が実施されるか確認)

- 2025年12月5日:始発列車よりPRCを利用した自動進路制御による通常運行を開始。

-

五能線に関する情報

- 1986年11月1日運用開始時点の管理駅(運行表示装置設置駅)は東能代でした。

- 導入後まもなく、秋田支社管内の路線をすべて秋田CTCセンター(当時)から一括管理・制御する方針となったため、運行表示装置を約60km離れた秋田に移転し、電子閉塞システムとの間を通信回線で結ぶ措置が取られました。 1990年3月以降、運行管理は(秋田CTCセンター→)秋田総合指令から行われています[鉄電協199104]。

- 遠隔制御導入当初は運行表示装置と駅装置との間のシリアル通信(RS-232C規格)にモデムを介在させて自社回線(東能代)/NTT迂回回線(川部)により接続しており、符号を直接伝送していました。当時のパソコン通信で言うバイナリ無手順伝送です。現在の実装方式は不明です。

-

小海線に関する情報

- 小海線は2020年10月12日にATACS応用の地方交通線向け列車制御システム(無線式列車制御システム)に更新されました。 (類型としては引き続き特殊自動閉塞式(電子符号照査式)とされています。)

本社直轄(静岡鉄道管理局、名古屋鉄道管理局)→JR東海

現在施行区間なし

| 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 太多線 | 全線(美濃太田~多治見) | 美濃太田 | 無線通信式 | 1988年3月13日 | システム変更済 |

- 太多線に関する情報

- 1993年10月のCTC(列車集中制御装置)導入に際して、自動閉塞式(特殊)に更新されました。

本社直轄(旧関西支社・中国支社管内、金沢鉄道管理局)→JR西日本

| 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小浜線 | 全線(東舞鶴~敦賀) | 小浜 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | システム変更済 |

| 加古川線 | 全線(加古川~谷川) | 加古川 | 光通信式 | 1990年10月1日 | システム変更済 |

| 姫新線(A) | 上月~東津山 | 中国総合指令所岡山指令所(※) | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 一部区間変更 |

| 姫新線(B) | 津山~新見 | 中国総合指令所岡山指令所(※) | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 境線 | 全線(米子~境港) | 米子 | 光通信式 | 1992年3月 | システム変更済 |

- 小浜線に関する情報

- 小浜線は2003年3月15日に直流1500Vで電化されました。電化に合わせて設備面も大きく更新され、その中に電子閉塞システムも含まれていました。

- 小浜線では2002年春と夏に集中工事が実施され、11月3日に信号設備切替が完了しました。切替により電子閉塞システムは運用終了し、特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)に更新されました[現業200212]。

- 加古川線に関する情報

- 運行管理装置は加古川駅のほか、保守監視拠点のある西脇市にも設置されていました。

-

加古川線は2004年4月11日・18日・25日に順次自動閉塞式(特殊)に更新され、線区集中電子連動装置が導入されました。

- 2004年4月11日:加古川~厄神間

- 2004年4月18日:厄神~西脇市間

- 2004年4月25日:西脇市~谷川間

- 姫新線に関する情報

- 1986年11月1日運用開始当初は、姫新線全線のうち因美線の列車が乗り入れる東津山~津山間を除く区間に導入されました。

- 運行表示装置は姫路~東津山間と津山~新見間の2区間に分けて設けられていました。姫路~東津山間の管理駅は播磨新宮、津山~新見間の管理駅は津山でした。

-

姫路~上月間は2010年1月17日から2月7日にかけて順次自動閉塞式(特殊)に更新され、線区集中電子連動装置が導入されました。残る区間は引き続き特殊自動閉塞式(電子符号照査式)が施行されています。

- 2010年1月17日:姫路~太市間

- 2010年1月24日:太市~播磨新宮間

- 2010年1月31日:播磨新宮~佐用間

- 2010年2月7日:佐用~上月間

- 施行区間短縮により運行表示装置1台でも管理が可能な交換駅数となりましたが、運行表示装置の設置方式に変化があったかどうかは不明です (東津山~津山間に乗り入れる因美線の運行管理の都合上、システムは分離されたままと思われます)。

- 総務省の無線局等情報検索システムの検索結果(2025年12月4日時点)によれば、姫新線(A・Bとも)の各駅装置が備える無線設備の「通信所」が岡山県岡山市北区となっていました。 このため、運行管理拠点が通信所所在地にある中国総合指令所岡山指令所に移転したと推測されます。

- 境線に関する情報

- 2015年10月4日に拠点無線式列車制御システムに更新されました。(類型としては引き続き特殊自動閉塞式(電子符号照査式)とされています。)

四国総局→JR四国

| 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 土讃線 | 高知~窪川 | 高知 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 牟岐線 | 全線(徳島~阿波海南) | 徳島 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

- 牟岐線に関する情報

- 1986年11月1日運用開始当時の全線(徳島~海部間)に対して施行されました。また、正式運用開始前の1986年8月11日から試験運用が実施されていました。

九州総局→JR九州

| 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 香椎線 | 全線(宇美~西戸崎) | 香椎 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | システム変更済 |

| 大村線 | 全線(早岐~諫早) | 早岐 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 三角線 | 全線(宇土~三角) | 熊本 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 肥薩線(A) | 全線(八代~人吉~吉松) | 人吉 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | (災害運休中) |

| 肥薩線(B)・吉都線 | 全線(都城~吉松~隼人) | 隼人 | 無線通信式 | 1986年11月1日 | 運用中 |

| 日南線 | 田吉~志布志 | 南宮崎 | 無線通信式 | 1992年12月1日(※) | 運用中 |

- 香椎線に関する情報

- 2017年1月29日に特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)に変更されました。

- 三角線に関する情報

- 1986年11月1日運用開始当初は、宇土に運行表示装置が設置されていました(熊本への移転時期は不明です)。

- 肥薩線・吉都線に関する情報

- 肥薩線・吉都線は運行系統の都合、および運行表示装置1台で管理できる駅装置数の制限(最大15個)により、 人吉駅設置の運行表示装置(肥薩線八代~人吉~吉松間)と隼人駅設置の運行表示装置(肥薩線吉松~隼人間、および吉都線全線)に分けて管理されています。

- 肥薩線(A)の区間の運行表示装置は、当初は八代に設置されていたとの記述が資料にあります[信号保安198709]。

- 肥薩線(A)の区間の運行表示装置は、2020年7月4日の豪雨災害により人吉駅が水没した際に故障しました。(なお、管理区間の大部分が被災したため路線そのものが運休中です。)

- 肥薩線(A)の区間については、八代駅および吉松駅(八代方閉塞管理)の駅装置を除き、各停車場に設置されていた駅装置の無線通信設備は無線局としては廃止されています。

- 肥薩線(B)・吉都線の運行表示装置は当初吉松に設置されていました。2022年3月31日の吉松駅完全無人化により隼人駅に移転しています。

- 日南線に関する情報

- 1992年12月1日運用開始当初の全線(南宮崎~志布志間)に対して当方式が施行されました。

- 日南線は電子閉塞導入のタイミングで南郷駅(1面1線)での折り返しを可能とする設備を新設しましたが、電子閉塞システム導入線区における1面1線の途中駅での折り返し設備設置は全国初であったため、 信号設備の審査および類型整理と認可に時間を要しました[現業199309]。

- 略史

- 1992年6月8日:電子閉塞システム導入に係る信号通信関係の工事に着手。(連動装置更新、色灯式信号機設置、軌道回路新設、信号ケーブル敷設、踏切改良等)

- 1992年11月14日~11月23日:電子閉塞システムのモニターラン(信号・転轍機の制御なし)実施。

- 1992年11月24日~11月30日:電子閉塞システムのコントロールラン(信号・転轍機の制御あり)実施。

- 1992年12月1日:南郷駅を除き、南宮崎~志布志間の全線において電子閉塞システムおよび各種信号設備の運用開始。

- 1993年3月:南郷駅の折り返し用信号設備を第3種電子連動装置として運輸省が認可。

- 1993年3月16日:南郷駅信号設備運用開始。

- 1996年7月18日:宮崎空港線開業に伴い、南宮崎駅から分岐駅として新設された田吉駅までの区間を特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)に切り替え(車載器は従来通り南宮崎駅にて積み降ろしの取扱)。

第三セクター

| 事業者名 | 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 相老~間藤 | 大間々 | 光通信式 | 1989年3月29日 | 運用中 |

| 真岡鐵道 | 真岡線 | 全線(下館~茂木) | 真岡 | 無線通信式 | 1988年4月18日 | 運用中 |

| いすみ鉄道 | いすみ線 | 全線(大原~上総中野) | 大多喜 | 無線通信式 | 1988年3月10日 (JR木原線時代) | 運用中 |

| 天竜浜名湖鉄道 | 天竜浜名湖線 | 全線(掛川~新所原) | 天竜二俣 | 無線通信式 | 1988年3月13日 | システム変更済 |

| 長良川鉄道 | 越美南線 | 美濃太田~美濃白鳥 | 関 | 光通信式 | 1988年10月19日 | 運用中 |

| 北近畿タンゴ鉄道 (京都丹後鉄道) | 宮津線 (宮舞線・宮豊線) | 全線(豊岡~西舞鶴) | 宮津 | 無線通信式 | 1990年3月 | 運用中 |

| 錦川鉄道 | 錦川清流線 | 北河内~錦町 | 錦町 | 光通信式 | 1991年3月16日 | 運用中 |

| 平成筑豊鉄道 | 田川線 | 全線(田川伊田~行橋) | 金田 | 光通信式 | 1991年3月16日 | 運用中 |

| 松浦鉄道 | 西九州線(A) | 全線(有田~伊万里~佐々) | 佐々 | 無線通信式 | 1988年3月13日 (JR松浦線時代) | 運用中 |

| 松浦鉄道 | 西九州線(B) | 全線(佐々~佐世保) | 佐々 | 無線通信式 | 1988年3月13日 (JR松浦線時代) | 運用中 |

| 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 全線(立野~高森) | 高森 | 光通信式 | 1989年8月1日 | 運用中 |

| 高千穂鉄道 | 高千穂線 | 全線(延岡~高千穂) | 高千穂 | 光通信式 | 1996年1月1日 | (災害廃線) |

- いすみ鉄道いすみ線に関する情報

- いすみ鉄道いすみ線の電子閉塞システムはJR木原線時代末期に工事、および訓練運用が行われました。 1988年3月10日より、従来の通票閉塞式を施行しつつ電子閉塞装置の訓練運用を実施し、いすみ鉄道への移管時より 本格的に運用開始されました。

- 天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線に関する情報

- 天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線は1988年3月13日から2017年3月まで電子閉塞システムが運用されていました。

- 略歴

- 1988年3月13日:掛川~金指間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。

- 1989年3月11日:金指~新所原間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。全線を電子閉塞化。

- 2015年3月14日:天竜二俣~新所原間を特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)に変更。同区間に線区集中電子連動装置を導入して集中連動化。

- 2017年3月末:掛川~天竜二俣間を特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)に変更。同区間を線区集中電子連動装置の制御下に組み込み集中連動化。電子閉塞システムの運用を終了。

- 長良川鉄道越美南線に関する情報[長良川鉄道199604]

- 長良川鉄道越美南線では、1988年度(昭和63年度)から3か年度計画で、通票閉塞式を施行していた美濃太田~美濃白鳥間に電子閉塞システムを導入しました。切替工事は4期計6回実施されました。

- 略歴

- 1988年10月8日:郡上八幡~美濃白鳥間にある郡上大和駅に列車交換設備を再設置。

- 1988年10月19日:郡上八幡~美濃白鳥間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。

- 1989年12月11日:大矢~郡上八幡間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。

- 1989年12月22日:美濃市~大矢間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。

- 1990年1月29日:関~美濃市間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。

- 1990年7月27日:富加~関間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。

- 1991年1月22日:美濃太田~富加間を通票閉塞式から特殊自動閉塞式(電子符号照査式)に変更。現用区間全区間(美濃太田~美濃白鳥間)の切替完了。

- 松浦鉄道西九州線に関する情報

-

松浦鉄道西九州線は、運行表示装置1台で管理できる駅装置数の制限(最大15個)により、Aシステム(13連動駅管理)とBシステム(8連動駅管理)に分割して管理されています。

運行表示装置はAシステム・Bシステムとも佐々駅に設置されています[鉄電協201306]。

- Aシステム:有田・蔵宿・夫婦石・伊万里・楠久・久原・今福・松浦・御厨・たびら平戸口・江迎鹿町・吉井・佐々(吉井方閉塞管理)

- Bシステム:佐々(真申方閉塞管理)・真申・相浦・上相浦・中里・左石・北佐世保・佐世保

-

松浦鉄道西九州線は、運行表示装置1台で管理できる駅装置数の制限(最大15個)により、Aシステム(13連動駅管理)とBシステム(8連動駅管理)に分割して管理されています。

運行表示装置はAシステム・Bシステムとも佐々駅に設置されています[鉄電協201306]。

- 高千穂鉄道高千穂線に関する情報

- 2005年9月6日の台風14号により全線にわたり橋梁流失、路盤流失、倒木等の大被害が発生して全線運休となり、その後再開されないまま2007年9月6日に延岡~槇峰間が廃止、2008年12月28日に槇峰~高千穂間が廃止されました。

民鉄

| 事業者名 | 路線名 | 導入区間 | 管理駅 | 方式 | 導入時期 | 現況 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 熊本電気鉄道 | 菊池線 | 全線(上熊本~北熊本~御代志) | 北熊本 | 光通信式 | 1988年1月11日 | 運用中 |

| 熊本電気鉄道 | 藤崎線 | 全線(藤崎宮前~北熊本) | 北熊本 | 光通信式 | 1988年1月11日 | 運用中 |

| 上毛電気鉄道 | 上毛線 | 全線(中央前橋~西桐生) | 中央前橋 | 光通信式 | 1988年8月5日 | 運用中 |

- 熊本電気鉄道菊池線・藤崎線に関する情報

- 赤外線リモコン式のシステムは熊本電気鉄道に導入されたのが日本初の事例です。 熊本電気鉄道の要望により、大同信号が無線通信式システムをもとに光通信式のシステムを設計製作して納入しました[信号保安198804][DAIDO62-1]。

- 電子閉塞システムは1988年1月11日からの本運用に先立って、1987年11月22日から試験運用が実施されていました[DAIDO62-2]。

電子符号照査式のシステムが抱える問題点

他の運行管理システムとの相互接続が困難(当システムへの情報入力が不可能)

電子符号照査式(電子閉塞)のシステムは、それがひとつの独立完結したシステムであり、当時存在した他のCTCのシステムや運行管理システムとの接続を意図したインターフェースは設けられませんでした。 当システムは閉塞設定・解錠が駅装置と車載器、および各停車場間の駅装置との間で完結するものであり、運行表示装置から直接制御できるのは信号制御抑止しかありません。 そのため、他システムと接続した場合でも列車在線情報の相互入出力ができるにとどまることから、既設CTCへの接続インターフェースを省略したのではないかと推測しています。 しかしながら、時代が下ると他システムとの連携が必要な場面が諸々登場することとなりました。

昔から存在した問題が、「特殊自動閉塞式(電子符号照査式)の施行区間への進入の際は、次停車場までの閉塞設定が必要なため境界駅で必ず停車する必要がある」問題です。 代表事例が宗谷本線の永山駅です。永山駅から北、名寄・稚内方面へ行く下り列車は次の比布駅までの閉塞設定(車載器操作による出発要求)のため、 特急「宗谷」「サロベツ」も含めて全列車が停車(特急は運転停車)します。上り列車は特別な操作は不要なため、特急は通過します。一度施行区間に入ると、駅装置に記憶された列車制御データをもとに駅装置間で通信を行って、 自動的に閉塞を設定するため、閉塞設定手続のためだけの停車は不要となります。ちなみに、宗谷本線以外の各線では全列車が境界駅で営業停車(利用客の乗り降りが可能)としているため、 見た目上は不自然な動きはありません。運行管理システム(あるいは他のCTCシステム)からの情報入力ができれば、車載器操作に代わって情報を電子閉塞システムに送り込んで閉塞手続ができるのですが、 その実現は困難です。

JRが自社管内の運行管理をエリアに1~2個程度の大規模な総合指令センターに集中させ、運行管理システムによる各種制御を行うようになった今も、 電子符号照査式施行区間の管理駅(運行表示装置の設置)は各路線の拠点駅、あるいはそこからほど近い主要駅に置かれたままとなっていることが多いようです。 近年各社が提供するようになった運行管理システムからの情報配信に基づく列車走行位置表示サービスも、 当方式による閉塞施行区間は運行管理システムが情報を取得できないため非対応となっている事例が見受けられます。

しかしながら、どの事業者でも完全に孤立したシステムと化してしまっているわけではなく、2010年代以降に限定的な情報連携用のインタフェースを活用し、 電子閉塞システムからの情報提供という一方通行ではあるものの、運行管理システムとの一部連携を図った事例も存在します[DAIDO134]。 北近畿タンゴ鉄道(現在は第3種鉄道事業者。運行業務はWILLER TRAINS(京都丹後鉄道))では、2013年に導入した宮福線の運行管理システム(CTC・PRC)に、 宮津線(宮舞線・宮豊線)の電子閉塞システムの運行表示装置から列車番号情報を受け取るインタフェースを設け、 宮福線の運行制御や、宮津駅において電子閉塞システムが閉塞設定手続を実施する際に出力する出発進路制御の信号に対して、どの着発線の進路を制御するか具体的に指定する「出発線指定てこ」の自動制御に活用しています。

また、JR四国・土讃線の高知~窪川間については、運行表示装置が持つ在線情報を土讃線(多度津~高知間)の運行管理システム(CTC・PRC)に入力し、 さらに高松指令所にあるWebTIDサーバーに連携することで列車走行位置表示が提供されています。

装置保守部品の調達の難しさ

電子符号照査式のシステムは、全線区で1986年11月1日から一斉に使用開始され、それからすでに40年近くが経過しています。 このシステムはマイコン技術をふんだんに取り入れて構築されており、主要部品は半導体素子となっています。 半導体素子でできた部品を工業製品として利用するにあたって問題となるのが、古い部品の調達が一般的には難しいという特性です。

当システムの構成部品の詳細は分かりませんが、一般には半導体素子を含む情報技術関係の部品(ハードウェア)は変遷が他の工業製品と比べて非常に速く、 40年前の部品をそのまま入手できる可能性はほとんどありません。 大規模に流通し利用されている一部のメジャーな素子(8ビットマイクロプロセッサのZ80、トランジスタの2SC1815など)であれば継続生産されるか、 あるいは互換性のあるサードパーティー製品が長期的に入手可能ですが、ほかは短期で生産終了してしまうことがほとんどです。 産業用途は一般消費者向けと異なり、メーカーが保守部品を長期的に供給する体制を整えていますが、それでも40年近くとなると困難です。

同一仕様のものが入手できない場合は、互換性を持つ代替品を選定することになりますが、見つかるとは限りません。代替品の候補が見つかった場合は本当に求める性能を持っているか特性評価が必要です。 電子の世界では特性のわずかな違いで動作が狂うことがあり、素子よりも大きい装置単位のレベルで見た時に、 部品を交換したらたった0.1秒の動作タイミングのずれで巨大なシステムが起動できなくなった事例が鉄道分野にもあります(2013年7月18日にJR九州の運行管理システム「JACROS」に起きたトラブル)。

古めの機械、鉄道分野ならば蒸気機関車や国鉄時代までの電車・気動車であれば、引退済の車両から同型の部品を取り外して整備再利用する手法が取れますが、 電子機器は基板や半導体素子以外の素子も劣化していることが多く、部品取りをしての整備運用は困難です。

運行表示装置の保守体制維持の難しさ

電子閉塞システムの運行表示装置は当時の汎用コンピューター(パソコン)を利用し、そのソフトウェアはC言語で記述された16ビットMS-DOSアプリケーションでした。 当システムに採用されたパソコン(PC-9801VM2)の公式サポートは異例の長期間に渡り続けられましたが、それも2010年10月末で終了しています。

運行表示装置の更新が行われている事例はいくつか確認できています。 2016年7月公開のJR北海道の資料「『持続可能な交通体系のあり方』について[JR北海道201607]」で紹介されている、 「倶知安駅の運行管理システム」として写っていたマシンが1996年製のPC-9821シリーズ(PC-9821Xb10)でした。新設時から10年後に一度更新されていることになりますが、 写真からは、MS-DOS上で動くプログラムがそのまま動作しているようでした。

また、2006年度以降、動作環境をNECの産業用PC・FC-98NXシリーズ(FC-24VE / FC-20XE)とWindows(産業用途のXP or 2000)に置き換え、 ソフトウェアをWindows上で動くプログラムにした運行表示装置が開発されました。導入が確認できているのは下記4線区です。 いずれも記事や資料では直接明言されていませんが、説明用に配置されている写真から読み取ることができました

- 天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線[DAIDO116](※既に電子閉塞システムの運用終了済)

- 北近畿タンゴ鉄道宮津線[DAIDO134](運営は京都丹後鉄道。運行系統は宮豊線・宮舞線)

- 松浦鉄道西九州線[鉄電協201306]

- 南阿蘇鉄道高森線[JTSB-RA2016-7-1]

現代に求められる列車運行管理の水準に対する機能の不足

電子閉塞システムが持つ最大の問題はこれであると私は考えています。 電子閉塞システムはその動作に『時刻』の概念が無く、車載器の識別符号と運行順序によってのみ駅装置の列車制御データが管理され、閉塞設定や進路制御が実施される仕様です。 車載器の識別符号に対して各停車場の停車・通過の別や着発線を決めることになるため、設定次第では運行途中の拠点駅で車載器を交換する運用がなされることがあります。 列車のダイヤパターンが車載器の識別符号とそれに基づく車載器のグループ分けによって制約されていると言えます。

また、電子閉塞システムは、場内進路の制御や通過列車に対する出発進路の制御を列車の接近を検知して行うのではなく、 列車の出発通知情報を前の停車場の駅装置から受け取り、そこから一定時間を接近タイマーで測ってから実施します。 接近タイマーの値は予め駅装置が持つ記憶用メモリ(EEPROM)に記憶されていて、その値を書き換えるためにはROMライターと呼ばれる専用の装置が必要です。 つまり、進路制御のタイミングは固定された時間であり、容易には変更できません。

さらに、電子閉塞システムは運行表示装置から駅装置宛てに列車制御データを伝送して各停車場の制御を設定・変更できますが、 運行表示装置から列車制御データを受け取れなかった場合は、駅装置が予めROMに記憶しているデフォルトの列車制御データを「基本データ」として利用し、 列車の停車・通過や着発線のパターンに従って閉塞設定と信号制御を実施します。ダイヤ改正時にはこの基本データも書き換えを実施する必要があります。 運行表示装置が正常動作していれば基本データは利用されませんが、非常時には列車のダイヤパターンがROMに記憶された列車制御の基本データにも制約されてしまうとも言えます。

総じて言えば、現代の運行管理システムで当日の実行ダイヤ情報を視覚的に編集して信号制御・進路制御を変更するのとは大きく異なり、列車が携行する車載器を考慮した運行制御が必要で、 運行表示装置が故障した場合は現地制御で閉塞設定・解錠ができず、場合によっては代用閉塞を施行せざるを得なくなるパターンも生じ得るという難しさがあります。

電子閉塞システムの後継

電子閉塞システムの諸問題に対応するために、既存の運行管理システムに組み込む形での更新、既存技術を用いたシステムによる更新、新規開発システムによる更新を実施した線区は複数あります。 前二者は天竜浜名湖線(天竜浜名湖鉄道)、加古川線(JR西日本)、香椎線(JR九州)等が該当します。後者は小海線(JR東日本)と境線(JR西日本)が該当します。

この他、閉塞システムに限らず、現地機器の削減を意図した新しい無線式列車制御システムも開発・実証実験が始まっています(伊豆箱根鉄道大雄山線[国交省202510]、山形鉄道フラワー長井線)。

参考文献

- 日本鉄道電気技術協会「信号入門〔改訂版〕」(2004年9月9日、ISBN4-931273-33-5)

- 中村英夫「列車制御 ―安全・高密度運転を支える技術―」(オーム社、2011年2月、ISBN978-4-274-20992-5)

-

信号保安協会「信号保安」掲載の連載講座【特殊自動閉塞式(電子符号照査式)】

- 1986年8月号(第41巻第8号)p.409-p.414『新しい特殊自動閉そく装置(その1)』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369853 (参照 2024-08-24))

- 1986年9月号(第41巻第9号)p.459-p.471『新しい特殊自動閉そく装置(その2)』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369854 (参照 2024-08-24))

- 1986年10月号(第41巻第10号)p.521-p.535『新しい特殊自動閉そく装置(その3)』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369855 (参照 2024-08-24))

- 1986年11月号(第41巻第11号)p.583-p.592『新しい特殊自動閉そく装置(その4完)』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369856 (参照 2024-08-24))

- 信号保安協会「信号保安」1987年8月号(第42巻第8号)p.395-p.401『電子閉そく装置の開発』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369865 (参照 2024-08-26))

- 信号保安協会「信号保安」1987年9月号(第42巻第9号)p.471-p.475『昭和61年度信号保安新設備の概要』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369866 (参照 2025-07-06))

- 信号保安協会「信号保安」1988年4月号(第43巻第4号)p.194-p.198『光通信方式による電子閉そく装置について ―熊本電気鉄道―』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369873 (参照 2024-08-26))

- 信号保安協会「信号保安」1988年6月号(第43巻第6号)p.281-p.283『木原線第3セクター化に伴う電子閉そく装置の導入について』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2369873 (参照 2025-06-21))

- 日本鉄道電気技術協会「鉄道と電気技術」1990年11月号(第1巻第5号)p.40-p.43『技術資料:加古川線の電子閉そく装置』 (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3313969 (参照 2024-08-26))

- 日本鉄道電気技術協会「鉄道と電気技術」1991年4月号(第2巻第4号)p.57-58『五能線電子閉そくの遠隔制御を実施して』(第4回鉄道電気テクニカルフォーラム論文) (国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3313973 (参照 2025-08-25))

- 日本鉄道電気技術協会「鉄道と電気技術」2013年6月号(第24巻第6号)p.75-p.77『わたしの会社:松浦鉄道(株)の巻』

- 日本鉄道電気技術協会「鉄道と電気技術」2018年10月号(第29巻第10号)p.14-p.18『地上設備の削減を目指した地方交通線向け列車制御システムの開発』

- 日本鉄道電気技術協会「鉄道と電気技術」2025年6月号(第36巻第8号)p.45-p.49『電子閉そく区間におけるスリム化の取組』

- 鉄道現業社「鉄道電気」1993年9月号(第46巻第9号)p.23-p.25『日南線 電子閉そく装置を導入して』

- 鉄道現業社「鉄道電気」2002年12月号(第55巻第12号)p.26-p.28『大型プロジェクト工事の完成に向けて』

- 大同信号(株)「DAIDO」No.62(1988/01)p.2-p.9『光通信方式による電子閉そく装置 RM410』

- 大同信号(株)「DAIDO」No.62(1988/01)p.10-p.13『熊本電気鉄道(株)沿線を訪ねて』

- 大同信号(株)「DAIDO」No.116(2007 Vol.1)p.8-p.9『電子閉そく装置用 運行表示装置のWindows化 運行表示装置[AP43-24,25]』

- 大同信号(株)「DAIDO」No.134(2013 Vol.2)p.12-p.15『電子閉そくシステムと一体化した 北近畿タンゴ鉄道株式会社殿 宮福線運行管理システム』

- JR北海道公表資料「『持続可能な交通体系のあり方』について(平成28年7月29日)」(PDF) https://www.jrhokkaido.co.jp/pdf/161215-7.pdf(参照 2025-08-24)

- 運輸安全委員会鉄道事故調査報告書(平成28年9月29日)「RA2016-7-I 南阿蘇鉄道株式会社高森線 中松駅構内 列車脱線事故」 https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/railway/detail.php?id=1879(参照 2025-09-17)

- 東日本旅客鉄道労働組合 盛岡地方本部 業務情報No076~No079「団交情報 - 『統括センターの体制見直しについて』」(PDF)(参照 2025-12-04)

- 長良川鉄道10年史誌編集委員会「長良川鉄道10年史」(1996年4月)(国立国会図書館の書誌情報)

- 国土交通省 地方鉄道向け無線式列車制御システム技術評価検討会(https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk7_000020.html)